|

从孔夫子到毛泽东

文/谢茂松 来源:观察者网 2021年12月28日 子夜星网站整理编辑

| |

|

毛泽东批评“孔学名高实秕糠”,批评的是“孔学”,意味着孔子本人的思想与后世的“孔学”是有差别的。我们知道,清代学问的一个特点,就是批评宋明理学所理解的儒家,曲解了孔子的原意,从而强调回到原始儒家、回到先秦孔子本人的思想。毛泽东批评孔学名高实秕糠,也可放在这一历史脉络下来定位。同时,区别孔子本人思想与孔学,也是青年时影响毛泽东很深的李大钊在五四运动时的立场。毛泽东青年时有两位老师影响他最大,一个是湖南一师时的杨昌济,另一个是毛泽东在北大图书馆时的李大钊。 |

| |

|

在中国古代经典中,《论语》是毛泽东最为熟悉的,也是运用最自然、最自如的。

1936年毛泽东在接见埃德加·

斯诺时说:“我八岁那年开始在本地的一个小学堂读书,一直读到13岁,早晚我到地里干活,白天我读孔夫子的《论语》和《四书》。”

1942年2月1日,毛泽东则在中央党校开学典礼上回忆他识字便是从“‘子曰:学而时习之,不亦说乎’一套”学来的。《论语》可谓是毛泽东读书的童子功,他1964年8月18日在北戴河的谈话中说“小时候读孔夫子的书”是“背的,可是不懂”。

从青年时代开始懂孔子、懂《论语》开始,毛泽东对于孔子、《论语》的态度则经过了几番变化。毛泽东在长沙、在湖南一师上学时尊孔子为圣人,五四时期对孔子有所否定,之后对于孔子的态度一以贯之的则总体上是历史唯物主义的,虽“不承认什么圣人不圣人”,但承认孔子的历史地位,尤其强调要继承“从孔夫子到孙中山”的宝贵精神财产。毛泽东在晚年则对于孔子更多的是取严厉批判的态度,不过这也没有表面这么简单,对此依然也要加以毛泽东所说的历史唯物主义的具体分析。

毛泽东在领导中国革命以及建设时期,对于孔子、《论语》的运用可谓是“从心所欲不逾矩”。“从心所欲”是政治家、战略家读《论语》,而非本本主义、腐儒、考据式的读《论语》。我们从毛泽东在不同的历史时间段对于《论语》的运用的过程中,可以看出毛泽东的“时中”的政治家的智慧。

“不逾矩”之“矩”则是毛泽东本人所说的历史唯物主义。毛泽东对于孔子、《论语》时而肯定,时而又有否定,时而态度严肃,时而态度幽默,并非没有章法、前后不统一,而是一方面看出《论语》作为毛泽东的童子功,他能对《论语》运用自然、自如,另一方面是具有他高度肯定的六祖慧能《坛经》的精神,六祖《坛经》表面的“喝祖骂佛”背后其实是不著相、无所住的精神,不著相、无所住正是佛教的真精神。毛泽东对于孔子、《论语》不管是肯定还是否定,在最根本上都是对于孔子真精神的把握,是对于孔子精神的真继承与真发展、大发展。循此,则对于毛泽东与孔子的深刻精神联系具有豁然贯通之感。

一、毛泽东的圣人观的演变

两千多年来孔子是与“圣人”这一称呼联系在一起的,毛泽东对于孔子、《论语》的态度自然也突出体现在他对于孔子的圣人地位在不同历史时期的认识上。

毛泽东在湖南第四师范学校读书(后并入湖南第一师范)的课堂笔记、读书笔记 《讲堂录》课堂笔记、读书笔记有大量《论语》的内容。

毛泽东更视孔子为圣人,1917年8月他在给湖南一师的老师黎锦熙的长信中说:“圣人通达天地,明贯过去现在未来,洞悉三界现象,如孔子之‘百世可知’,孟子之‘圣人复起,不易吾言’。”

他认为孔子作为圣人“惟在得一大本而已”。毛泽东年轻时特别强调对于大本大源的把握。当年11月,毛泽东在他主办的湖南第一师范工人夜学开学仪式上,向孔子像行三鞠躬礼,这也记录在他所写的《夜学日志》中:“整队向国旗、孔圣行三鞠礼,职教、学生相向互行一鞠躬礼。”

毛泽东对于孔子的态度,在读到马列主义后开始有所变化,1971年8月25日时毛泽东跟华国锋提到他在1918年才读马列:“我读了6年孔夫子的书,又读了7年资本主义的书,到1918年才读马列主义。”

1919年五四运动时,毛泽东开始反对孔子:“我们反对孔子,有很多别的理由。单就独霸中国,使我们思想界不能自由,郁郁做二千年偶像的奴隶,也是不能不反对的。”毛泽东反对孔子的理由之一是偶像崇拜造成的思想不自由。

不过毛泽东当时对于孔子的反对,不像当时人这么绝对,也更不是表面上这么简单。1920年他在离京去上海的路上,专门在曲阜下车拜谒孔庙,他在1936年7月对斯诺详细回忆起当时的细节:“在前往南京途中,我在曲阜下车,去看了孔子的墓。我看到了孔子的弟子濯足的那条小溪,看到了圣人幼年所住的小镇。在历史性的孔庙附近那棵有名的树,相传是孔子栽种的,我也看到了。我还在孔子的一个有名弟子颜回住过的河边停留了一下,并且看到了孟子的出生地。”

动情的细节中复原了当年依然是在内心深处满满的对于圣人孔子的思慕之情。

毛泽东在领导中国革命的过程中被全党确立为党的最高领导人时,毛泽东在很大程度上还保留着视孔子为圣人的态度。1938年5月,毛泽东在出席抗日军政大学第三期教学工作总结干部大会上说:“黑格尔是马克思的老师,此人似乎当了一世教员。我们中国的孔夫子起初做官,以后撤职,大概就是当教员当到死吧。我们要学习黑格尔,学习孔夫子。我们三四百人,可否出几个孔夫子,出几个黑格尔呢?孔夫子是圣人,几千年只此一个。”

毛泽东指出孔夫子作为圣人,几千年只此一个,评价不可谓不高。当年10月14日,毛泽东在党的六届六中全会上报告时,号召全党开展理论学习竞赛,并特别强调:“从孔夫子到孙中山,我们应当给以总结,承继这一份珍贵的遗产。这对于指导当前的伟大的运动,是有重要的帮助的。”

总结、继承“从孔夫子到孙中山”的宝贵遗产,成为以毛泽东为代表的中国共产党人对待孔子的态度,毛泽东认为这一态度对于指导当前的伟大的运动具有重大帮助,这显示了毛泽东“古为今用”的立场与方法,而这是与“洋为中用”

二者同时并举的。

毛泽东强调对于孔子的评价应该是历史而不是非历史的,1943年6月28日,毛泽东在一封信上批写道:“剥削阶级当着还能代表群众的时候,能够说出若干真理,如孔子、苏格拉底、资产阶级,这样看法才是历史的看法。”他更明确地说:“孔孟有一部分真理,全部否定是非历史的看法”。

新中国成立之后,毛泽东在1920年之后的1952年10月28日第二次来到曲阜,在孔子墓前再次许久伫立,或许是想起了青年时拜谒孔子墓的情景。他在参观孔庙大成殿时,对陪同者认真解释“大成“之意:“大成是孟子对孔子的评价。孟子说:伯夷,圣之清者也;伊尹,圣之任者也;柳下惠,圣之和者也;孔子,圣之时者也。孔子之谓集大成。这里,孟子把孔子和几位圣贤进行比较,找出了圣之所在。”这里显示了毛泽东对于孔孟之熟悉以及对于孔子圣之为圣之所在的把握。

毛泽东又给众人一一说明孔子在中国历史上被不断加封的地位:“历代统治阶级给孔子戴了很多高帽子,他的地位也越来越高,与孔子同代的鲁哀公就尊称孔子为‘尼父’。汉武帝罢黜百家、独尊儒术,孔学取得统治地位。唐太宗尊孔子为‘先圣’,唐高宗称孔子为‘文宣王’,宋朝加号孔子为‘先圣文宣王’,元朝加封孔子为‘大成至圣文宣王’,清朝加号孔子为‘大成至圣文宣先师’。”这里显示的是一种知识的考证,也更加说明毛泽东对于孔子的历史主义的把握,这背后更深处的是政治家的敏感。

不管是引用孟子对于孔子圣之为圣的解释,还是对孔子在历朝历代被加封的考据,显示的都是毛泽东对待孔子的客观、严肃的态度,不过在客观、严肃的说明之后,毛泽东则一转为幽默的态度:“孔夫子年年有进步,代代都加封啊!”

这一句话让众人开怀大笑。严肃中带幽默常常是毛泽东的说话与写作风格,不过在此处,却显示出毛泽东对于孔子的历史评价的轻松自如而有把握,他是真正彻底、全面地领悟透了圣人孔子,才会有时而严肃、时而幽默的充分放松的心态。

毛泽东1952年第二次到孔庙时,话语间还多少残存着其青年时视孔子为圣人的习惯。到1958年底,同样说到孔子在历朝历代被加封的情况时,则去除了这一残存,他说:

“一个人学问很高,如孔夫子、耶稣、释迦牟尼,谁也没有给他们博士头衔,并不妨碍他们行博士之实,孔子是后来汉朝董仲舒捧起来的,以后不太灵了。到了唐朝好一点,特别是宋朝朱熹以后,圣人就定了。到了明清两代才被封为大成至圣文宣王之位。到了五四运动,又下降了。圣人不圣人,吃不开了。我们共产党人是历史唯物主义者,承认他的历史地位,但不承认什么圣人不圣人。”

毛主席说这些话的场合是在武昌的一次会议上谈到“有实无名”的问题时以孔子为例子来加以生动说明,这是毛泽东常用的说话风格,也表明毛泽东信手拈来的“古为今用”的运用自如。毛泽东这一席话中先是表扬孔子学问很高,无博士之名而有其实,进而是道出孔子定为圣人的历史过程以及五四运动后地位的下降。

但毛泽东强调共产党人是历史唯物主义者,承认而不否定孔子的历史地位,但却不承认什么圣人不圣人。毛泽东这一态度、立场其实与他在1938年提出继承“从孔夫子到孙中山”的宝贵遗产,以及1943年提出“孔孟有一部分真理,全部否定是非历史的看法”,都前后贯通一致。

不过毛泽东在60年代末尤其是晚年对于孔子的态度则发生了变化,他在1968年的八届十二中会议闭幕式上说:“我这个人比较有点偏向,就不那么高兴孔夫子了。看了说孔子是代表奴隶主、旧贵族,我偏向这一方面,而不赞成孔夫子是代表那个时候的新兴地主阶级。”对于孔子的评价的标准是新、旧即新、旧阶级代表的问题,这既是历史评价的历史问题,但作为政治家的毛泽东而言,这又是政治问题,是指向着当下,依然具有古为今用的考虑。

毛泽东以新、旧为评价标准以及古为今用的考虑,这些在他1973年针对历史学家郭沫若的《十批判书》的谈话以及写给郭沫若的诗作中可以更清楚地看到。郭沫若的《十批判书》中有专门对于孔子的正面评价,1973年7月4日,毛泽东在跟人的谈话中说:“郭老在《十批判书》里头自称人本主义,即人民本位主义,孔夫子也是人本主义,跟他一样。郭老不仅是尊孔,而且是反法。尊孔反法,国民党也是一样啊!林彪也是一样啊!我赞成郭老的历史分期,奴隶制以春秋战国之间为界。但是不能大骂秦始皇。”

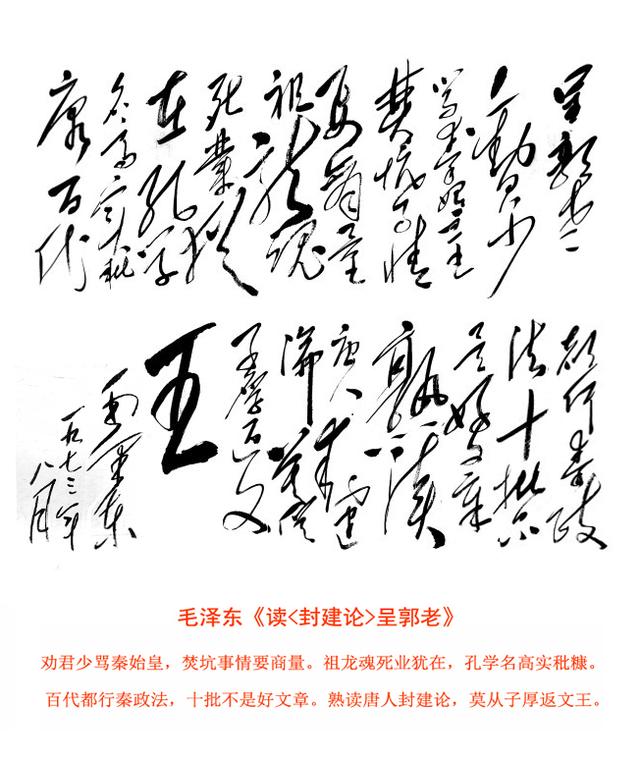

一个月之后的8月5日,毛泽东写了他一生最后一首诗作《读呈郭老》:

劝君少骂秦始皇,焚书事情要商量。祖龙魂死秦犹在,孔学名高实秕糠。

百代都行秦政法,十批不是好文章。熟读唐人封建论,莫从子厚返文王。

毛泽东对于郭沫若在历史分期上以春秋战国之间为奴隶制的分界是赞成的,但对于郭沫若的尊孔反法而骂秦始皇却不赞成,这根本上还是毛泽东始终秉持的历史主义态度。以春秋战国为界,之前为西周旧的分封制,秦以下为新的郡县制,毛泽东“劝君少骂秦始皇”并说

“百代都行秦政法”,是在郡县制作为新制的意义上肯定法家,“莫从子厚返文王”则是强调不能回到旧的分封制。

毛泽东是以新旧来论孔子,这也就能理解毛泽东批评国民党也是“尊孔反法”,共产党与国民党是新、旧中国的分别,新中国之新在于作为无产阶级这一新阶级的先锋队的中国共产党领导中国人民走的一条新的社会主义道路,中国当然不能回到蒋介石的旧的中国,这才是毛泽东反对尊孔反法这一现象的本质、要害所在。社会主义、无产阶级之新,一如秦的郡县制较之周的分封制之新。由此才能理解毛泽东以新、旧论孔子,是政治家的思维,而超越了本本主义、形式主义与考据的饾饤之学,后者反而是非历史主义的。

毛泽东表面上反对孔子,却可能反而是在精神、实质上最大地继承、发展孔子。相反。表面上尊孔的,放在大历史来看,可能反而是在精神、实质上背离了孔子,这是毛泽东特意要批评蒋介石的尊孔的甚深之历史意义所在。故尊孔与否,根本上不在字面、表面,而在大历史、长时段视野下的行动与历史的最终结果上。

毛泽东批评“孔学名高实秕糠”,批评的是“孔学”,意味着孔子本人的思想与后世的孔学是有差别的。我们知道,清代学问的一个特点就是批评宋明理学所理解的儒家曲解了孔子的原意,从而强调回到原始儒家、回到先秦孔子本人的思想,毛泽东批评孔学名高实秕糠也可放在这一历史脉络下来定位。同时,区别孔子本人思想与孔学,也是青年时影响毛泽东很深的李大钊在五四运动时的立场。毛泽东青年时有两位老师影响他最大,一个是湖南一师时的杨昌济,另一个是毛泽东在北大图书馆时的李大钊。

1976年1月,毛泽东与侄子毛远新的谈话中又大力肯定孔子没上过大学而“自学成才”,他说:“孔夫子没有上过大学,还有秦始皇、刘邦、汉武帝、曹操、朱元璋,都没有上过什么大学。”

毛泽东是将孔子与他所大力肯定的秦始皇、曹操放在一起来加以肯定。由此可见,毛泽东晚年对于孔子的看法也完全不是固化,而还是“从心所欲不逾矩”、“运用之妙,存乎一心”的高度灵活性。

二、“学而不厌”与三七开的教学制度

1942年2月1日,毛泽东在中央党校开学典礼上回忆他幼年对于“子曰:学而时习之,不亦说乎”这一套的学习:“我幼年没有进过马克思列宁主义的学校,学的是‘子曰:学而时习之,不亦说乎’一套,这种学习的内容虽然陈旧了,但是对我也有好处,因为我识字便是从这里学来的。”

毛泽东引《论语》中“学而不厌”而高度重视学习:“学习的敌人是自己的满足,要认真学习一点东西,必须从不自满开始。对自己‘学而不厌’,对人家‘诲人不倦’,我们应取这种态度。”

毛泽东对于学习的重视,不仅在于个人的学习,同时更重视全党的学习,延安整风运动就创造了通过集中学习来改造我们全党上下的学习、从而提高全党的理论水平的经验。

《论语·公冶长篇》记载:“宰予昼寝。子曰:‘朽木不可雕也。’”1939年5月20日,毛泽东在延安在职干部教育动员大会上的讲话中以“朽木不可雕也”的典故来号召大家要努力学习、不可落后,毛泽东说:

“大家都要努力学习,不可落后,不可躲懒睡觉。从前孔子的学生宰予,他在白天睡觉,孔子骂他‘朽木不可雕也’,对于我们队伍中躲懒的人,也可以这样讲一讲,但是对学习有成绩的,就要奖赏,有赏有罚,赏罚严明。”

毛泽东以《论语》中“求也退,故进之;由也兼也,故退之”所体现的孔子的因材施教法,在1944年3月22日的《

关于陕甘宁边区的文化教育问题》中创造性地提出三七开的教学制度,他说:

“在教学方法上,教员要根据学生的情况来讲课。教员不根据学生要求学什么东西,全凭自己教,这个方法是不行的。教员也要跟学生学,不能光教学生。现在我看要有一个制度,叫做三七开。就是教员先向学生学七分,了解学生的历史、个性和需要,然后再拿三分去教学生。这个方法听起来好像很新,其实早就有了,孔夫子就是这样教学的。同一个问题,他答复子路的跟答复冉有的就不一样。子路是急性子,对他的答复就要使他慢一些;冉有是慢性子,对他的答复就要使他快一些。”

三、“正名”:正确理论与主观能动性

正名是孔子《论语》中的重要思想,儒家的文化价值观以及政治社会秩序也被称为名教、礼教。孔子指出“名不正则言不顺,言不顺则事不成”,1939年毛泽东在给中宣部部长兼延安马列学院院长张闻天的信中指出,孔子说“名不正则言不顺,言不顺则事不成”,而这和“没有正确理论就没有正确实践”的意思差不多。毛泽东向来重视理论、理论学习以及理论指导实践的极端重要性,“正名”在毛泽东的现代诠释下,被视为是正确的理论。

毛泽东进一步指出正名的古今一体性:

“‘正名’的工作,不但孔子,我们也在做,孔子是正封建秩序之名,我们是正革命秩序之名,孔子是名为主,我们则是实为主,分别就在这里。”

毛泽东一方面认为我们和孔子都在做正名即正秩序之名的工作,只是分别在正革命秩序与封建秩序之名,孔子所要正的是“君君臣臣、父父子子”的秩序。不过毛泽东还是指出我们与孔子的差别是分别以实与名为主。由此我们可以看到毛泽东对于孔子、《论语》的“正名”思想的深刻理解并古为今用,既找到二者的相通点,同时又以今、以共产党的问题意识为主来批评孔子以名为主,批评“孔子的体系是观念论”。

毛泽东虽然批评“孔子的体系是观念论”,但又肯定其中的长处:“观念论哲学有一个长处,就是强调主观能动性,孔子正是这样,所以能引起人的注意与拥护。机械唯物论不能克服观念论,重要原因之一就在于它忽视主观能动性。我们对孔子的这方面的长处应该说到。”对于正名的观念论的长处的肯定,是与毛泽东强调在给定的客观条件下充分发挥主观能动性的思想相通的。

四、“每事问”与调查、实践

1930年5月毛泽东在其著名的《反对本本主义》一文中,强调学习孔夫子的“每事问”,通过深入调查研究来解决问题,他说:

“迈开你的两脚,到你的工作范围的各部分各地方去走走,学个孔夫子的‘每事问’,任凭什么才力小也能解决问题,因为你未出门时脑子是空的,归来时脑子已经不是空的了,已经载来了解决问题的各种必要材料,问题就是这样子解决了。一定要出门吗?也不一定,可以召集那些明了情况的人来开个调查会,把你所谓困难问题的‘来源’找到手,‘现状’弄明白,你的这个困难问题也就容易解决了。”

毛泽东又引《论语》中的“不耻下问”来强调要善于倾听下面的意见:

“不懂得和不了解的东西要问下级,不要轻易表示赞成或反对。有些文件起草出来压下暂时不发,就是因为其中还有些问题没有弄清楚,需要征求下级的意见。我们切不可强不知以为知,要‘不耻下问’,要善于倾听下面干部的意见。先做学生,然后再做先生;先向下面干部请教,然后再下命令。”

倾听下面的意见的重要性在于文件起草、下发关系到党的政策的制定与落实,毛泽东提出“政策和策略是党的生命”。

中央决定的方针宣布了就要实行,毛泽东1944年5月24日在延安大学开学典礼上讲话时引用《论语》的“言可复也”来说明此点,他说:“《论语》上说‘言可复也’,意思是说过的话是要实行的。中央决定的方针,既然宣布了,就要实行,大家可以看。”

毛泽东引《论语·子路篇》的“言必信,行必果”来说明中国共产党人言行合一的信用,西安事变后,毛泽东指出:“共产党的‘言必信,行必果’,十五年来全国人民早已承认。”

毛泽东还在1936年、1940年以《论语》中“君子欲讷于言而敏于行”来给他的两个女儿分别取名李敏、李讷,可见毛泽东对于《论语》的亲近程度。

《论语·为政篇》记录:“由!诲女知之乎?知之为知之,不知为不知,是知也。”毛泽东在党的七大口头政治报告上引用《论语》中的这段话来强调要讲真话,不偷、不装、不吹,他说:“什么是不装?就是‘知之为知之,不知为不知’。孔夫子的学生子路,那个人很爽直,孔夫子曾对他说:‘知之为知之,不知为不知,是知也。’懂得就是懂得,不懂得就是不懂得,懂得一寸就讲懂得一寸,不讲多了。”

毛泽东进而生动地分析装的社会现象:

“为什么世界上出了一个装?为什么会感觉到不装不大好呢?这是一个社会现象。偷是社会现象,装也是社会现象。装特别多,在我们党内也特别多。为什么?母亲生他下来就是要他装的?母亲怀他在肚子里就赌咒,就在观音菩萨面前发誓、许愿,一定要生一个装的儿子?当然不是。这是社会的影响,是一种社会现象。我们党内不允许装。不知道不要紧,知道得少不要紧,对马克思主义知道得很少也不要紧,知道多少就是多少。”

毛泽东还是引用“知之为知之,不知为不知”来要求各地要讲真话,打仗缴枪不报虚数,他说:“关于要讲真话,我们现在发了一个通令,要各地打仗缴枪,缴一支讲一支,不报虚数。我们曾经有个时期分对内对外,内报一支是一支,外报一支是两支。现在我们专门发了这个通令,知之为知之,不知为不知,一支为一支,两支为两支,是知也。这些问题解决了,我们党的作风就可以更切实了。”

“知之为知之,不知为不知”关乎着党的作风的问题,所以非常重要。

五、“从心所欲不逾矩”与人难免犯错误

毛泽东认为人在认识世界、改造世界的过程中,由于主观与客观的不统一,个人与党都不可避免地要犯错误,但要勇于改正错误,中国共产党也正是在与错误路选作斗争中得到锻炼与成长的。毛泽东一再引用《论语》中孔子自述“七十而从心所欲不逾矩”来说明此点,他说:“孔夫子七十而从心所欲不逾矩,我即使到七十岁相信一定也还是会逾矩的。”与孔夫子相比,毛泽东认为自己到七十岁也是会逾矩而犯错误的。

毛泽东进而指出:“经验是永远学不足的。”“青年要犯错误,老年就不犯错误呀?孔夫子说,他七十岁干什么都合乎客观规律了,我就不相信,那是吹牛皮。”毛泽东不相信孔夫子到了七十岁干什么都合乎客观规律,这并非对孔子的不敬,而是客观、清醒地认识到包括毛泽东本人在内的富有经验的老年人与缺乏经验的青年人是同样会犯错误的,就连孔子自己也说:“加我数年,五十以学《易》,可以无大过矣。”

六、“过犹不及”与两条战线的斗争以及辩证法

1936年12月,毛泽东在《中国革命战争的战略问题》一文中总结党内与“左”倾机会主义、右倾机会主义的斗争,他说:

“历史告诉我们,正确的政治的和军事的路线,不是自然地平安地产生和发展起来的,而是从斗争中产生和发展起来的。一方面,它要同‘左’倾机会主义作斗争,另一方面,它又要同右倾机会主义作斗争。不同这些危害革命和革命战争的有害的倾向作斗争,并且彻底地克服它们,正确路线的建设和革命战争的胜利,是不可能的。我在这本小册子中时常提到错误方面的意见,就是为了这个目的。”

1939年毛泽东以《论语》

“子曰:中庸之为德也,其至矣乎!民鲜久矣。”以及“子曰:过犹不及”来说明两条战线的斗争,他说:“‘过犹不及’是两条战线斗争的方法,是重要思想方法之一。一切哲学,一切思想,一切日常生活,都要作两条战线斗争,去肯定事物与概念的相对安定的质。

“一定的质含有一定的量”是对的,不如说“一定的质被包含于一定的量之中”,但重要的是从事物的量上去找出并确定那一定的质,为之设立界限,使之区别于其他异质,作两条战线斗争的目的在此。……

‘过’的即是‘左’的东西,‘不及’的即是右的东西。依照现在我们的观点说来,过与不及乃指一定事物在时间与空间中运动,当其发展到一定状态时,应从量的关系上找出与确定其一定的质,这就是‘中’或‘中庸’,或‘时中’。说这个事物已经不是这种状态而进到别种状态了,这就是别一种质,就是‘过’或‘左’倾了。说这个事物还停止在原来状态并无发展,这是老的事物,是概念停滞,是守旧顽固,是右倾,是‘不及’。孔子的中庸观念没有这种发展的思想,乃是排斥异端树立己说的意思为多,然而是从量上去找出与确定质而反对‘左’右倾则是无疑的。”

《论语》谓:“子曰:君子和而不同,小人同而不和。”,毛泽东引用这句话来说明统一战线中既统一又斗争的辩证关系,他说:“统一战线一方面讲亲爱、讲团结,另一方面又要斗争。那就这不是自相矛盾吗?你们在学校,一个人自身也有统一与斗争,自己犯了错误,不是要斗争吗?孔子说‘君子和而不同,小人同而不和’,这也是说统一里有斗争。”

毛泽东1939年指出孔子“有它的辩证法的许多因素,例如孔子对名与事,文与质,言与行等等关系的说明”。

七、“我们中国有了共产党,总比孔夫子高明一点吧”:对于孔子思想的继承以及现代改造

1949年9月16日,新中国即将成立之际,毛泽东在批判美国白皮书的《唯心历史观的破产》一文中,充满自信地指出中国人民解放战争的伟大胜利,“已经复兴了并正在复兴着伟大的中国人民的文化”。新中国成立后,毛泽东指出:“我们中国有了共产党,总比孔夫子高明一点吧”,又说“几千年以后看马克思,就像现在看孔夫子。”

毛泽东对于共产党要比孔夫子要高明一些的期望,代表着建设新文化、新文明的文明抱负,这并非字面上的要与孔夫子一较高下,反而是在精神实质上最大地在现代中国发展孔子的精神,可谓是“时中”的智慧。

设想孔子若活在现代中国,很大可能也会赞同、采用毛泽东的很多做法。由此我们才能对于毛泽东说孔夫子是革命党有深刻的理解,毛泽东1954年在一次讲话中说:“孔夫子是革命党,此人不可一笔抹杀,不能简单地就是‘打倒孔家店’”。

图片:1949年8月至9月,新华社连续播发毛泽东写的五篇文章(社论),严厉批驳当时美国总统杜鲁门、幕后总司令马歇尔、国务卿艾奇逊和美国驻华大使司徒雷登等政客的言论。

毛泽东一生中对于孔子的态度完全是历史主义的,历史主义除了看到孔子在历史上的贡献之外,更重要的是对于孔子在现代的精神继承以及现代的改造、发展。

孔子、《论语》较之道家的《老子》《庄子》以及法家的《韩非子》,具有“下学而上达”的特点,毛泽东对于孔子的“下学”与“上达”这两面都有深刻的把握。毛主席1964年2月在出席春节座谈会时指出,“孔子的学问是从实践中自学得来的,他的传统不要丢。”

又具体解释说:

“孔夫子出身贫穷,放过羊,当过吹鼓手,还做过会计,会弹琴、射箭、驾车子,还搞历史书,他学会了‘六艺’。孔子的教育只有六门课程:礼、乐、射、御、书、数,教出了颜回、曾参、子思、孟子四大贤人。现在的课程就是多,害死人。”

这些对于孔子的叙述都是结合《论语》中包括“吾少也贱,故多能鄙事”等多条的语录,深刻地把握了孔子“下学”的面向。

1938年初,毛泽东在出席抗日军政大学的一次干部大会,勉励在座者,我们要学习孔夫子,“我们三四百人,可否出几个孔夫子,……孔夫子是圣人,几千年只此一个。”这是对于孔子的“上达”的期望。

我们还看到毛泽东对于孔子的批评中寄寓的现代改造,毛泽东1939年4月24日在抗大生产运动初步总结大会上讲话时指出,孔子虽是圣人,但却有一个缺点,那就是不耕地。几天后他又引用《论语》更进一步批评孔子及其弟子不实行劳动,他说:

“孔子办学校的时候,他的学生也不少,‘贤人七十,弟子三千’,可谓盛矣。但是他的学生比起延安来就少得多,而且不喜欢什么生产运动。他的学生向他请教如何耕田,他就说:‘不知道,我不如农民。’又问如何种菜,他又说:‘不知道,我不如种菜的。’中国古代在圣人那里读书的青年们,不但没有学过革命的理论,而且不实行劳动。”

“劳动”是中国共产党人的现代新道德,1939年毛泽东在 《关于〈孔子的哲学思想

〉一文给张闻天的信》提出了对于孔子的“知仁勇”的道德论的现代新诠释与现代改造,他说:

“关于孔子的道德论,应给以唯物论的观察,加以更多的批判,以便与国民党的道德观(国民党在这方面最喜引孔子)有原则的区别。例如‘知仁勇’,孔子的知(理论)既是不根于客观事实的,是独断的,观念论的,则其见之仁勇(实践),也必是仁于统治者一阶级而不仁于大众的;勇于压迫人民,勇于守卫封建制度,而不勇于为人民服务的。

“知仁勇被称为‘三达德’,是历来的糊涂观念,知是理论,是思想,是计划,方案,政策,仁勇是拿理论、政策等见之实践时候应取的一二种态度,仁像现在说的‘亲爱团结’,勇像现在说的‘克服困难’了(现在我们说的亲爱团结,克服困难,都是唯物论的,而孔子的知仁勇则一概是主观的),但还有别的更重要的态度如像‘忠实’,如果做事不忠实,那‘知’只是言而不信,仁只是假仁,勇只是白勇。还有仁义对举,‘义者事之宜’,可说是‘知’的范畴内事,而‘仁’不过是实践时的态度之一,却放在‘义’之上,成为观念论的昏乱思想。‘仁’这个东西在孔子以后几千年来,为观念论的昏乱思想家所利用,闹得一塌糊涂,真是害人不浅。我觉孔子的这类道德范畴,应给以历史的唯物论的批判,将其放在恰当的位置。”

毛泽东基于人民的历史观与道德论对于孔子加以了现代的改造,这一现代改造的精神与毛泽东所表彰的六祖慧能《坛经》的精神也是具有多方面的内在相通性的,一则是《坛经》对于佛教的改造,其中包括平民化,二则是平常心的立场与文风。

毛泽东视孔子为封建社会的圣人,而称鲁迅是“现代中国的圣人”,1938年初,毛泽东勉励抗日军政大学的干部要学习孔夫子,并提出“我们三四百人,可否出几个孔夫子”。毛泽东深厚的历史意识、文明意识让“圣人”贯通古今。后之视毛泽东,不亦将如毛泽东称鲁迅为“现代中国的圣人”而同然乎?

|