|

〔共5頁〕第一頁 下一頁

资料收集整理于网络·仅供参考

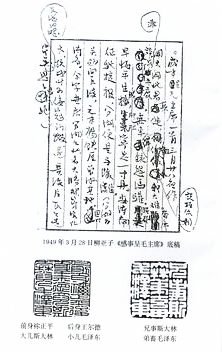

《感事呈毛泽东》底稿

虽说是牢骚太盛防肠断,但不发出来也怪难受的

十七名倨才自傲的青年文士围坐在一座破败祠堂的大殿中央,高歌纵谈,意气风发,四周点缀着诗稿、画卷、酒器、烟具,以及伶人伎乐、莺莺燕燕,这是公元一九○九年秋天苏州文化的一个精彩片断。地点是在虎丘山塘右侧以义烈著称的张公祠内。比起两百五十六年前吴中著名知识分子团体复社在这里召开第二届代表大会时的招摇,这次无论规模与影响显然都要逊色得多。如果不是与会者中一个名叫柳安如的吴江人后来与中国共产党领袖们的一番私人交往,几乎没有人会相信一一包括历史学家与政治史研究者一一这次聚会所偶然推出的一个冠名南社的纯粹文学组织,会在本世纪的历史上产生如此大的声望与影响。说起来还真让人不敢相信,甚至就在当天早晨一干人兴冲冲订雇画舫前往虎丘开会以前,作为他们领袖人物的柳安如一一或者叫柳慰高,后改名柳亚子—一尚一连四天泡在所下榻的惠中旅馆对面的戏院里风流自许,力捧一个名叫冯春航的当红男旦,于银筝凤管、彩幕红氍间俨然新一代的顾曲周郎。当然,这一切也许并不影响在后来的回忆录和各种传记里,其脸部浓重的传统文人脂粉逐渐为光采耀人的政治油彩所取代和任意涂抹。在文学理想与政治抱负之间上下求索、始终无法辨识自己的真实面目,这大约是柳亚子一生壮怀激烈而又牢骚满腹最致命的根源。

“柳先生在第一次国共合作分裂后从未担任过蒋介石和国民党的党政机关职务,未做任何工作,采取了消极抵制的作法,但支持我们党的各种抗日主张,是我们党的一位好朋友。”(邓颖超《缅怀柳亚子先生》)“先生诗慨当以慷,卑视陆游、陈亮,读之使人感发兴起。”(毛泽东《一九四五年十月四日致柳亚子信》)而一贯以激情与浪漫著称的郭沫若先生更是干脆以一顶“今屈原”的高帽相赠。也许正是基于这样的视角与评价,柳亚子的才华成就得到了普遍的颂扬。包括南社的历史地位,也从一个抵制新文化的同人文学社团,一跃而为“与同盟会互为犄角,一文一武共襄国民革命成功”的重要力量。可以想象,生平对知识阶层一向不大感兴趣的毛以及党内同人对柳之所以如此推许,除了他艺术本身的天赋以外,恐怕还着眼于抗战胜利后尽一切可能争取党外进步力量支持的大局。事实上,那时的柳不仅与宋庆龄、何香凝、沈钧儒等被朝野视为民主斗士,甚至因过于同情中共被国民党开除党籍也已有数年。一位拥有不可忽视的舆情力量与声望的文化名人——这就是也许为柳自身所茫然不知的价值与筹码。而四年后北京解放,当他应邀前往共筹建国大计,因所受礼遇和倚重程度与想象中相去甚远,从而大发脾气时,毛泽东却明确告诉他:牢骚太盛防肠断!

接下来到辞世的近十年中尽管他被委以中央政府委员、中央文史馆副馆长等职,但与他心目中辅君王治天下或那首和毛《沁园春》词中“君与我,要上天下地,把握今朝”的政治雄心相比,恐怕难免已有几分恍如隔世之感了。

当然,作为一名有着明显性格缺陷的传统文人的代表,柳的自负、简傲、不容易伺候在朋友圈子里也一向大大有名。这一点甚至当他在中国的政治文化舞台上最初亮相时,就让人有幸好好领教了一番。如果我们现在回到苏州张公祠初创南社的那个深秋的下午,就会看到在社事初定,觥筹交错,言笑晏晏,诗兴逸飞之际,仅仅因为诗歌写作问题上的一些不同意见,当选为书记的柳突然就和社刊编辑、词学专家庞树柏与好友蔡哲夫大吵了起来。由于柳的观点既偏激又霸道,加上他一向闻名的严重口吃,于激烈的争论中处于劣势也就在所难免。但柳随后采用倒地大哭这样一种极端方式确实令他的革命同志都大吃了一惊,并一时不知所措。在二十年后写的《南社纪略》一书里,柳还在试图为自己当时所扮演的荒唐角色进行辩解:“我是患口吃病的,自然争他们不过。我急得大哭起来,骂他们欺侮我,檗子(庞树柏)急忙道歉,事情才算告一段落。”

喜欢以极端手段处置个人情感上的任何压抑与窒碍,从行为学的意义上说,属于精神人格的某种隐疾。从他后来挂冠孙中山总统府、想担任南社惟一领导的主观意图受阻时断然宣布退社、受蒋介石冷遇就向蒋宣战、共产党给的待遇不到位就上诗毛泽东乞隐等事件来看,无论手法与作派几乎都同出一辙。因此,尽管生活为他提供的舞台与时代背景全然有别,投射在他深度近视镜片上的二十世纪的光线也每天都是新的,但他的脸部却习惯于深埋在挟策求售,致君舜尧的古典政治梦想中,时而得意忘形,时而怨气冲天。至少其人生格局与思想特征与他仰慕的前辈文人如吴梅村、龚定庵等看不出有什么两样:即庙堂与江湖间一个自负异才,言行放诞的所谓名士。认识这一点也许相当残酷,但对那些与柳有着大致相同的毛病,热衷政治,垂涎功名,病入膏肓的当代文人们不啻一帖猛药。

古镇黎里与北面一个同样古朴的市镇同里相映成趣地坐落在三一八国道的两侧。即使以汽车时代的速度而论,它们之间的距离也需车主以一百码的车速开上约三十来分钟方可抵达。而另一座海滨小城金山则相距更遥。在中国现代的文学史或政治史上,这三处地方之所以往往被视作一个整体,其主要原因恐怕还出于地理学之外的某些因素。事实上如果不是一百年前南社的三位领袖人物——柳亚子、陈去病、高天梅——分别出生于上述地点,确实很难让人相信还能找出什么别的理由将它们如此密切地联系在一起。同样让人纳闷与意外的恐怕还有柳的突然成名,因为在南社成立以前,这位后来历官三朝,名倾朝野的政治人物不过是一个普通乡村教书匠的的儿子,身材矮胖,双目近视,而且还患有相当严重的口吃症。惟一值得他骄傲的也许只有十六岁当年所侥幸考取的那名秀才,这使他有机会在县城松陵结识了同样前来应试的陈去病与金天翮,并从此眼界始开。次年由陈介绍加入总部设在上海的中国教育会,并与蔡元培、邹容等民初风云人物有幸相识,不妨视作是文学家柳亚子向政治家柳亚子所迈出的第一步。当时年方十七、自称维新人士的柳表面上似乎有意将自己打扮成一位革命狂人,口袋里藏着拟上清帝光绪的万言书和用肥皂自制炸弹的秘方,言词激烈;行为乖张,私下里的打算却因对包办婚姻深恶痛绝,伺机在沪上的时新女校里找一位才貌双全的新潮女性做老婆,而且鞋子尺寸必须三十七码以上。虽说当年秋天他最终还是迫于母命与同乡郑佩宜女士订婚,但据南社旧人郑逸梅先生晚年回忆,那几年柳在上海确实跟一个叫史冰鉴的松江女子有过一番情感上的经历。细心阅读他的全集,在年轻时写给某位要好朋友的信中,也曾有“我生命史中最热烈的一段,就是在闸北的情形”这样的表述,可见对这一点他自己其实也并不想否认。这里提到的闸北为当时全国著名的上海爱国女校所在地,柳的表姐兼生平知己、后来在南京殉难的才女张秋石曾求学其中,而史为张的同学兼密友。“张娘妩媚史娘憨,复壁摇赐永夜谈。白练青溪厄阳九,朱栏红药护春三”,保存在《磨剑室诗集》内这惟一的艳体,依稀可辨认出几分当时的旖旎风光。当然,在正式出版的柳身后的各种传记里,这样的情史你肯定是读不到的。同时,这一事件似乎也给我们留下这样的印象:尽管柳的倔强与倨傲一向为世称道,但在外力的强大作用下,有时似乎也会委曲求全,做出某种程度的妥协与让步。如果我们将这次婚事上的屈服与多年后与毛泽东在北京的冲突结合起来观察,虽然性质全然有别,但其中某些性格特征与情感上的相似之处相信还是不难找到。

从上海回来到南社成立前热血耿耿的五年间,刚投身政治、以双料革命家自命的青年柳亚子,却是以新婚丈夫和业余作者的身份在家乡黎里的沉闷空气里度过的。其中一个重要原因是他参与撰稿的《苏报》因言论过激被突然查封,以及他的师长章太炎、邹容等因此事先后被捕入狱。加上其时中国教育会与柳就学的爱国学社又不甘寂寞地闹起了内讧。暂回家中避避风头,静观事态变化,于是也就成为当时情况下不得已的选择。其间数度往返苏、沪之间,广交同志朋友,撰写报刊专栏,搜罗乡邦文献,参加各类名目新奇的组织,甚至兴致勃勃拜职业革命家陶成章为师学习催眠术。头脑狂热,兴趣广泛,作为这方面的高潮是一个初秋的下午,在黄浦江边的一条豪华外轮上,他由人领着去拜见了秘密回国的流亡革命党人孙中山先生。尽管事后找不到柳个人方面的任何纪录,比如感想、细节、印象、交谈内容等,但我们仍然有理由相信,这次会见肯定给他留下了十分深刻的印象。今天参观黎里柳亚子纪念馆的心思缜密的游客,想必仍然可以在磨剑室的案头发现那尊小小的孙的半身铜像。如果你向讲解员打听它的历史,我想她也许很乐意告诉你,自一九○六年秋天柳初次拜谒孙回来以后,这尊铜像就一直被置放在他的案头。

孙当然不是柳惟一崇拜的政治偶像。这个长期闭塞乡间的少年秀才当时犹如一个扑在万花筒的圆孔内留恋忘返的孩子。新时代的画卷在他视线里神奇地展开,挟带着风雷与漫天飞舞的霞光。从卢梭、王尔德、保罗,到马克思和列宁,还有国人中的梁启超和自称“革命军中马前卒”的邹容,以及后来的斯大林和毛泽东,似乎都在柳个人的政治星空先后闪耀并焕发出浪漫的持久的光芒。他对古代的卓越人物如严子陵、王粲、贾谊等也一直怀有由衷的敬意。尽管如此,如果谁为柳的虔诚与虚心感动、进而认为这是一个谦逊的青年,那他显然将被证明过于天真。从后来发生的许多事实来看,一生自命不凡、心雄万夫的柳当时差不多是以一种引为同类、惺惺相惜的态度来接受这些非凡人物的。全国柳亚子研究会的印学专家们或许还乐于从他们的专业角度举证:在柳身后遗下的满满两抽屉印石图章里,随手捡拾几枚就能找出像“亚洲卢梭”“列宁私淑弟子”“佯狂屈正则(原)”“兄事斯大林弟畜毛泽东”“前身祢正平后身王尔德大儿斯大林小儿毛泽东”这样狂言无羁,自高自大的例子。正是后者的大言煌煌甚至在柳身后还为人衔恨以至风波陡起,并将一顶老反革命分子的帽子戴上他的精神躯体一一这就是一九六六年震惊中国政界的反动印章案。所幸其时长眠地下的柳亚子已看不到听不到这一切了,不然其间的风风雨雨,想来绝非牢骚二字可以了得。

〔共5頁〕

1 2

3

4

5 第一頁 下一頁

|