|

|

|

|

|

|

韩国曾残酷囚禁1.6万流浪者 |

|

原题:美联社发韩国“清洗太平地”调查报告 指控其为办奥运会囚禁虐杀流浪者

译文/刘楚楚 来源:观察者网 2016年04月22日 子夜星网站整理编辑

|

韩国于1988年举行了汉城(现首尔)奥运会,在奥运会前夕,韩国政府实施了骇人听闻的“清洗太平地”事件。在上世纪70年代和80年代,韩国当局将大批无家可归者投入黑狱。关于此事的调查几经波折,但至今仍无人对此事负责。

4月19日,美联社发布关于韩国政府清洗太平地的调查报告。报告指出,韩国政府在上世纪七八十年代共将超过16000的无家可归者投入黑狱,在狱中被虐待致死的事件层出不穷。美联社重点调查了位于釜山的名为“兄弟之家”的黑狱,其中关押了约4000人,绝大多数是儿童和残疾人,其中90%的人根本不符合当局对“无家可归者”的定义。他们在狱中饱受殴打、强奸和苦役,但“兄弟之家”利用苦役却赚得盆满钵满。观察者网刘楚楚翻译美联社报告全文:

|

这个14岁的少年盯着自己的球鞋,心扑通扑通狂跳。警察指控他偷了一小片面包。

直到30年之后的今天,崔胜友(音译)在描述当时情景时仍会流泪。

1982年的那天,警察扒下少年的裤子,用打火机灼烧他的下体,直到他认罪——尽管他根本没有偷窃。两名警察将崔胜友拖到了“兄弟之家”,那个韩国近现代史中最臭名昭著的黑狱。

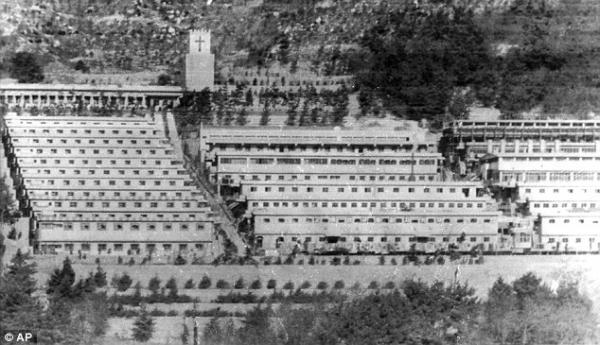

图为“兄弟之家”,骇人听闻的暴行曾每天在这里发生

当晚,警卫对崔胜友实施了强奸,第二天亦是,然后是第三天……崔胜友在兄弟之家度过了地狱般的五年,几乎每天都遭受着强奸、殴打和苦役。那五年,他亲眼看着男男女女被殴打致死,他们的尸体像垃圾一样被运走。

像崔胜友这样的,大约有4000人。他们其中有无家可归的流浪汉、有醉汉,但绝大多数都是孩子和残疾人。在1988年汉城奥运会前夕,他们均被带去兄弟之家,因为统治者想让全世界看到一个现代的、干净的汉城。

美联社对此进行了数年的调查,最终发现当时的情况远远比想象中可怕太多。

至今无人对兄弟之家中发生的暴行负责,对于韩国政府来说,这是最高机密。美联社先前的两次调查都被韩国高级官员镇压,这些官员现在仍在韩国政府中混得风生水起。那些由兄弟之家里关押着的“犯人”苦役生产出的产品,行销世界各地。甚至在2年前,经营“兄弟之家”的家族,仍到处运营慈善机构和学校。

现在,韩国正紧锣密鼓地筹备2018年平昌冬季奥运会,与此同时,在兄弟之家遭受过苦难的这几千人却从未得到过任何的补偿,甚至连一声公开的道歉都没有得到过。

韩国现任政府拒绝重新讨论该事件,他们称证据过于年久,无法翻案。

内务部的官员安政泰(音译)称,咬着仅仅发生了一次的人权事件不放,只能加重政府的财政负担,还开了一个恶劣的先例。他补充说,兄弟之家的受害者早该把自己的情况上报给“真相委员会”。然而,“真相委员会”不过是韩国政府在21世纪初建立的一个暂时的委员会。

“我们无法事无巨细地给每一件小事立个法,自朝鲜战争以来,这样的事件太多了。”安政泰说。

但受害者无法忘怀。一位曾被关押在兄弟之家的受害者举着一块要求声张正义的牌子,在韩国国会大楼前静静地站了一个月。崔胜友曾数次试图自杀,现在每周都需要进行心理治疗。

“政府一直试图埋葬过去。你如何抗争?即使我们发声,谁能听到?”崔胜友问道,“我在悲鸣,我几近绝望地想告诉你我们的故事。请一定要听。”

地狱中的地狱

前身是孤儿院的兄弟之家因为1988年的清洗运动而攀上了顶峰,它一度建了20多个工厂,压榨“囚犯”无日无夜地大量生产木制品、金属制品、衣服、鞋和其他的产品。兄弟之家位于韩国南部城市釜山,铜墙铁壁密不透风,外人根本无法察觉。“犯人”被关押在高墙之内,日夜由带着棍棒和猎犬的警卫看守。

高墙后发生的一切,都与韩国现代史息息相关。

那时,韩国还未从1950-53的朝鲜战争中恢复元气。从上世纪60年代至80年代,韩国一直被军人独裁所统治,彼时的当权者将几乎所有精力都花在提高经济上。

1975年,朴槿惠的父亲朴正熙上台。他出台了“清洗”政策,要求各地清洗“无赖”。这些被视作“无赖”的人不仅包括乞丐、街头小贩、残疾人、流浪儿童,还有异见分子,甚至包括一名曾手持反政府传单的大学生。

他们最终被带往全国36家机构,即黑狱。到了1986年,被关押的人数从五年前的8600人一路涨至超过16000人。

韩国前检察官金龙元(音译)告诉美联社,约4000人被送往兄弟之家,其中90%的人根本不符合政府对“无赖”的定义。

“兄弟之家”中关押的,绝大多数都是儿童和残疾人

关于兄弟之家内部发生的事,大多数都是由曾被关押在那里的李采植(音译)告诉美联社的。现年46岁的李采植曾充当监狱执法者的私人助手,因而可以获取很多不为人知的内情。美联社通过政府文件,亦证实了李口中的许多细节。

李采植13岁的时候就被赶入了兄弟之家。他在兄弟之家做的第一份“工作”是在内科病房。他和其他四位犯人一起,每天两次巡视病房,为患者上药、清理伤口。但他们都对医学一窍不通,用的医疗器械也完全未经消毒。

“人们痛苦地哀嚎,但我们无能为力,”李说,“这是地狱中的地狱。病人只能被丢在那里等死。”

李采植说,比较健壮的犯人会强奸、殴打弱者,还会偷他们的食物。李曾被警卫强奸,他之后曾试图自杀。

一年后,李被提拔为兄弟之家大当家金光硕(音译)的私人助理。和其他许多守卫一样,金原本也是个“犯人”,但因为忠诚而被提拔。很多兄弟之家的受害人至今都清晰地记着金光硕,所有人都很害怕他。美联社一度试图联系到金光硕,但最终依然无法寻找到他的下落。

李采植说,当这个矮壮的男人几乎每天都在“改造室”殴打犯人时,他都在场。李每天都在记录当天的死伤情况,一天下来,基本上都会有4到5人死亡。

苦役和暴利

在兄弟之家暴行的背后,隐藏着一个巨大的血汗工厂。表面上,兄弟之家自称是为“犯人”的将来考虑,训练他们以保证他们今后有工作。但实际上,兄弟之家只是觉得有利可图。

文件显示,根据这些“犯人”的工作时间,兄弟之家本该向超过1000名“犯人”支付约170万美元。但实际上,兄弟之家一分钱都没有付。

在兄弟之家,成年人需要做一些建筑工作,而孩子们有时需要拖地、砌墙,但大多数孩子被分配去组装圆珠笔和鱼钩。

有些苦役产品行销各国。比如兄弟之家服装厂生产的衣服均售往欧洲,并且是由大宇集团的员工来专门训练在服装厂里工作的“犯人”。大宇集团在上世纪80年代专攻服装出口,主要出口国是美国和欧洲。但兄弟之家的老板,朴恩槿(音译)称,大宇集团在提出合作之前就已经对兄弟之家有了大概的了解。大宇集团发言人对其予以反驳,称由于缺乏对当时情况的纪录,这些细节无法证实。

上世纪70年代被关押在兄弟之家的受害者说,他们每天都要花很长时间将鱼钩和鱼线系在一起,包装盒上写的都是日文,这些产品都是要出口到日本的。

被囚禁于兄弟之家长达八年的金希刚(音译)说,在上世纪70年代,一大批出口至日本的钓鱼用具因组装问题被退了回来,自己和“同事”因此遭到痛打,差点送命。从1975至1980年被关押在兄弟之家的朴京博(音译)说,他仍清晰地记得自己制造的球鞋印着韩国公司”kukje

sangsa”的标志,该公司在上世纪70和80年代曾向美国和欧洲出口鞋品。

兄弟之家的苦役“蓬勃”发展,因为所有人都从中获益——除了“犯人”。

当地政府每年都需要和兄弟之家更新合同,并且需要了解犯人的情况以及工厂的运作情况。由于关押的“犯人”很多,兄弟之家也得到了政府的补贴。为了让自己的工厂盈利更多,兄弟之家促使当地政府抓捕了更多的人。

在美联社的调查中,釜山政府一直声称无法证实这些情况,因为兄弟之家30年前就已关闭。

兄弟之家的老板朴恩槿得到了韩国颁发的两枚奖牌,以嘉奖他在社会福利工作上的杰出贡献。他口中的“英雄”人生甚至被拍成了电视剧。

“兄弟之家”的老板朴恩槿(右)受到了全斗焕(左)的嘉奖

朴最终还是在监狱中度过了短暂的时光,但不是因为兄弟之家事件,而是挪用公款等一些较小的罪行。当兄弟之家在1987年被查封时,调查人员在他办公室的地下室发现了总价约500万美元的日元、美元和存款单。

通过他的自传、听审会以及与他密友的交谈,美联社发现朴一直否认自己的罪行,坚称自己仅仅按照政府的指令行事。美联社一直未成功联系到朴本人。

但美联社找到了地位仅次于朴恩槿的兄弟之家管理人员,林永颂(音译)。林是一个新教教徒,现居澳大利亚,他是朴的小舅子。林永颂把朴恩槿形容为一个“全心全意付出的”社会活动家,称朴为釜山的清理做出了杰出的贡献。林甚至说,兄弟之家的关闭“损害了国家利益”。

林永颂承认兄弟之家中殴打致死事件确实存在,但称其不过是犯人之间的斗殴罢了。他也将兄弟之家的高死亡率归咎于犯人自身的身心状况。

“反正他们在街头一样会死。”林永颂说。

“我活得不像个人”

当兄弟之家的老板忙于敛财时,受害者在生与死的边缘苦苦挣扎。

崔胜友在兄弟之家的第二天就目睹了死亡。他看见警卫拽着一名妇女的头发,用棍棒狠狠地殴打她,血从她的头上汩汩流下。

“我呆在那里,止不住地发抖”,崔胜友说,“甚至在警卫再次强奸我的时候都不敢尖叫。”

崔胜友说,另一次有7名守卫殴打一个男犯人,用一块蓝色的毯子将那个男人裹住,一边用脚狠狠踩他一边痛殴他,血染红了那块蓝色的毯子。毯子耷拉开,他看到男犯人已经翻眼死了。

在1975年到1986年之间,记录在案的死亡人数为513,但实际数字远远不止。前检察官金龙元在采访调查中得知,兄弟之家的官员拒绝将病人送往医院,直到他们奄奄一息,再无力气逃跑。

“兄弟之家就是朴恩槿的王国,他统治的手段就是暴力。”金龙元说,“当你被关在一个天天有人被打死的地方,你就不大可能对苦役、虐待或者强奸有所怨言。”

据政府资料显示,绝大多数被投入兄弟之家的人起初身体状况都不差。但在1985年,大约有15人在被关押的第一个月就突然死亡;到了1986年,该数字飙升至22。

在1985和1986年,记录在案的180个死亡案例中,有55人的死亡证明是由同一个医生开具的,该医生名为钟明古(音译)。并且,死亡理由多半为“心脏衰竭”或“体虚”。

兄弟之家的生活在日出前就开始了,每天早晨5点半,所有的“犯人”都被强制送往长老会教堂进行晨祷。晨跑之后,他们便开始了一天的苦役。

当有政府官员、外国传教士或者社会义工到访时,一些身强力壮的“犯人”会被选中打扫兄弟之家,其他所有人都会关在各自的房间。崔胜友说,所有人都感到绝望,这些到访者并不知道自己来的究竟是什么地方。

“我们被困在监狱里,但谁能帮助到我们?没人。”崔胜友说。

每天晚上6点,牢房就会被锁上。崔胜友说,他所在的牢房里有60到100个孩子,守卫在晚上会对他们进行“毫无节制的暴行”,包括频繁的强奸。

被关押在“兄弟之家”中的流浪儿童

一位曾在兄弟之家授课的釜山某学校校长说,他知道这些囚犯都是被迫无奈,他甚至承认兄弟之家就是一个“集中营”。但他害怕施以援手会损害自己的名誉,因此只能对兄弟之家的暴行熟视无睹,甚至辩解称只有通过暴力和军事纪律才能运营好这样的地方。

但也有人成功逃离了兄弟之家。

朴颂伊(音译)在9岁的时候就在釜山火车站被警察抓住,继而被投入兄弟之家,那是1980年。

在兄弟之家的那五年,她目睹了太多殴打和死亡。对于很多尝试逃跑的人来说,这些血腥的场面你可能永远无法忘记。五年后,她终于无法忍受“我可能会死在这里”的想法。

一天晚上,她和其他五个女孩开始用一把破锯子慢慢锯开二楼的铁窗。这个工程并不简单,她们每天早上都要用口香糖将铁窗上的栏杆粘在一起。最终,她们从铁窗的缝隙中爬了出去,翻过扎满玻璃碎片的墙,逃进了深山。

当她最终走进了位于汶山的家门口时,她说,她的父亲晕了过去。

“我只想死”

兄弟之家的暴露一开始源于一个意外。

韩国蔚山新上任的检察官金是一个捕猎爱好者。有一天,他的向导告诉他,山旁边有一个地方布满了拿着棍棒的守卫和大猎狗。于是他们开车来到了那里,有人告诉检察官说,他们正在为兄弟之家的老板在釜山附近造一个农场。金立即就明白了,他知道自己撞到了“一个十分严重的罪行”。

1987年1月,在一个寒冷的冬夜,金命令10名警察对兄弟之家进行突袭。他们在高墙里面发现了面黄肌瘦的犯人被关押在拥挤的牢房中。

“我记得我当时就在想,’这并不是一个慈善机构,这就是一个集中营’”,金说。他现在已经61岁了,是首尔一家法律事务所的合伙人。他补充说道,“这些人躺在那里咳嗽、哀嚎,仅仅是在等死。”

兄弟之家的老板朴恩槿被逮捕后,他要求与金的上司——釜山首席检察官见面。一天之后,釜山市长金柱赫要求蔚山检察官金为朴恩槿求情。金婉言拒绝了他的请求,随即挂断了电话。

在很多节骨眼上,高层官员都阻止了金的调查,他们害怕在奥运前夕造成恶劣的国际影响。朴正熙遇刺后,全斗焕政变上台。全斗焕也不想在此时爆发另一桩丑闻,他光是应对学生示威已经够烦了。

总统办公室一直对金的调查推三阻四,并要求从轻发落兄弟之家的老板朴恩槿。金说,釜山首席检察官、之后的国家司法部长朴熺太一直逼迫金缩小调查范围,包括要求他停止采访兄弟之家的犯人。同时,朴熺太也对美联社的采访要求一再推脱,朴的私人秘书称,朴已不记得当时的情况。

尽管困难重重,金最终还是搜集到了一些银行记录和交易信息。证据表明,仅仅在1985年和1986年,兄弟之家的老板就已经从政府补贴的1000万美元中挪用了300万美元的公款。但当时的釜山首席检察院勒令金将该数据减至一半。根据当时的法律,如果将数据减至一半就不会被判无期徒刑。

金说,他的上司亦阻止他起诉朴恩槿,甚至不许起诉任何与此事相关的人。

金要求判给朴恩槿15年有期徒刑,但经过了漫长的斗争,最高法院于1989年最终只判了朴恩槿2.5年有期徒刑,罪名仅仅是挪用公款和违反建筑、草地管理和外汇等相关法律。在其他的涉案人员中,只有两名守卫被判刑,一名获刑1.5年,另一名只被判了8个月。

出狱之后,朴恩槿继续从自己的福利机构和房地产业中大捞特捞。兄弟之家旧址于2001年以2700万美元的价格出售给了一家建筑公司。朴的女儿开了一家残疾人学校,该校于2013年关闭。朴的家人在2014年出售一套房产,用以资助严重伤残人士。

无法忘记的伤痛

兄弟之家最终于1988年关闭。上世纪90年代,建筑工人在兄弟之家的旧址挖出了约100具尸骨。

崔胜友和李采植站在兄弟之家的旧址,他们都回想起了警卫将犯人尸体拖进树林的场景。

“还有成百的尸骨仍在那里”,李采植说,指了指不远处的陡坡。

从兄弟之家中被解救出来的受害者们现在无家可归,他们住在收容所,或住在精神病院。很多人饱受酗酒、暴怒、抑郁和贫穷之苦。

一些受害者现已开始大声呼吁正义:他们需要一声道歉,政府不应遮蔽这一事实——官员鼓励警察绑架、囚禁那些完全不该被绑架、不该被囚禁的无辜者。

“我们如何能忘记那些被虐待的苦痛,那些尸体,那种苦役,那种恐惧……那些可怕的回忆,”李采植说,“它们将一直萦绕着我们,直到我们死去。”

|